前回の記事「酒が強い弱い」について、を書いているときに色々と調べていると市販のキットで遺伝的にお酒が強い体質かどうかを調べるものがあることを知り、早速ネットで注文して試してみました。本当は「注文して、届いて、検査キットを送りましたよ」からの「結果が届きました!」という流れで2つ記事を書きたかったのですが、引っ越しだの何だのであまりにも忙しく、結果が届いてからアッという間に2週間以上が経ってしまいました。。。

さて、手っ取り早く紹介してまいりましょう。

こちらがアルコール感受性遺伝子検査キットと呼ばれるものです。診断結果が郵送で届くものと、WEBで届くものとあるようですが、WEBの方が少し安いのと届くのも早そうなのでWEB診断の方で注文。キットは翌日には届いていたと思います。ちなみに、お値段は5,000円程度とそこそこしました。(ネットで調べれば購入サイトは出てきますが、ページの一番下にリンクを貼っておきます)

中を開けてみるとこんな感じのセットが入っています。

・説明書

・同意書

・WEB登録カード

・検査キット

・返送用封筒 など

が同封されています。一通り読んで、書いて、こちらの検査キットを開封します。

①水で2〜3回すすぎうがいをし、口の中を清潔にする

②付属の綿棒のキャップを開け、口腔粘膜を採取する

③ほほの内側を左右合わせて1分程度擦って綿棒にしっかりと付着させる

④綿棒の先端が触れないように15分程度乾かし、元のケースに戻す

⑤名前を記入した名前シールをケースに貼る

これで同意書などと返送用封筒に入れて送り返すと2〜3週間で結果が届きます。「ちゃんと届くの?」と心配になるかもしれませんが、最初に付属しているQRコードを読み込んで会員登録などを済ませるので、その登録をミスらない限りちゃんと届きます。

さて本当であれば、ここから2週間ほど結果を待ちましょう!

…とやりたかったのですが、すでに結果も届いているのでビューンとタイムワープします。

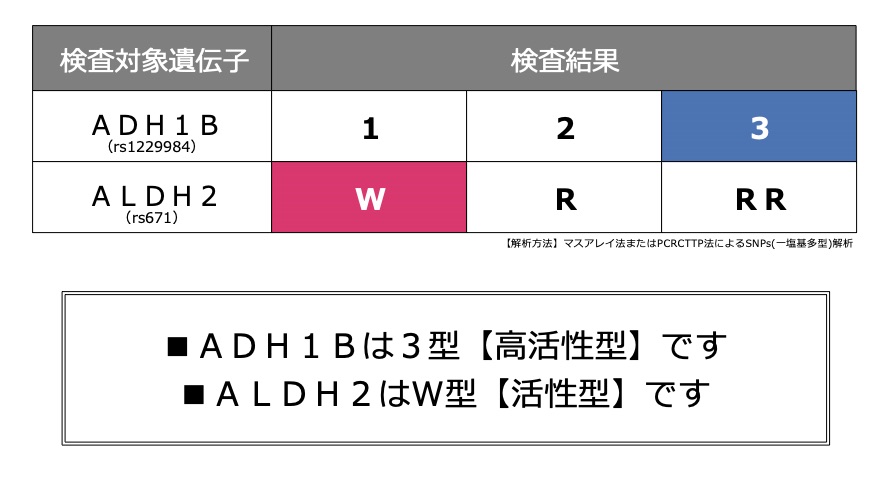

結果どーん!

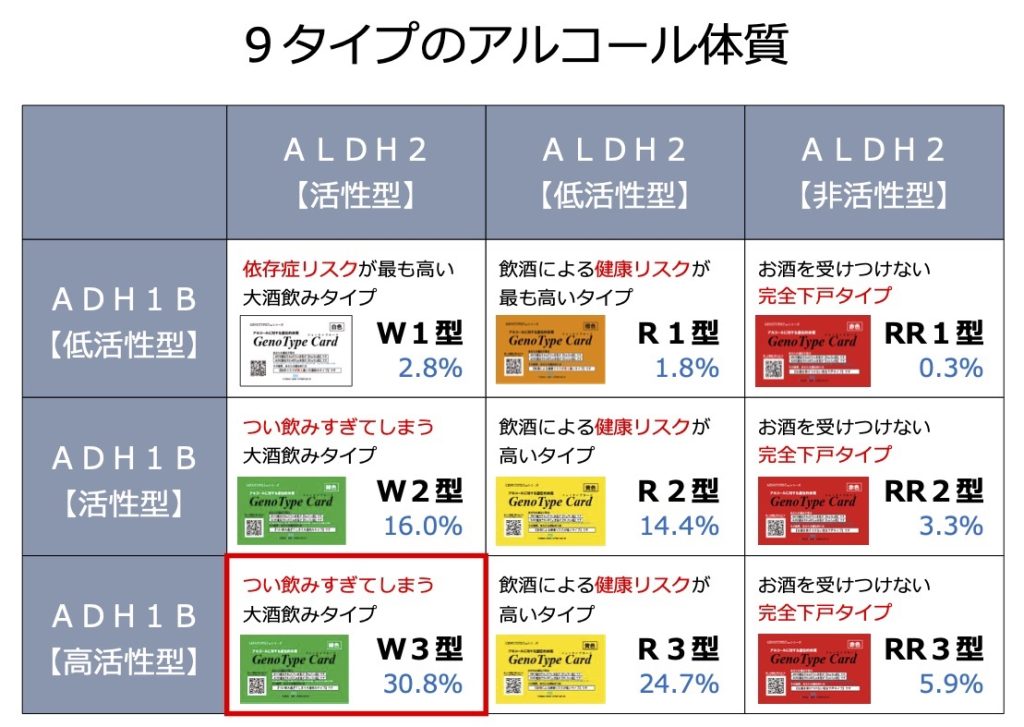

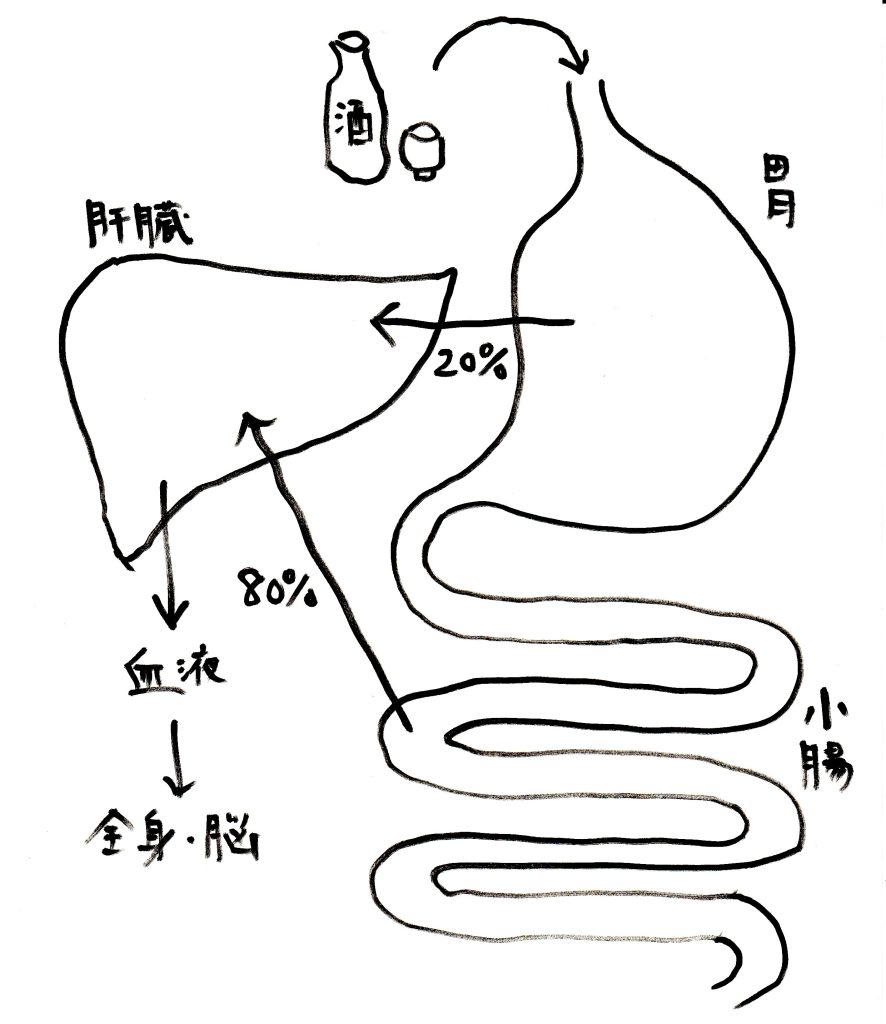

でも、これだけでは何を示しているのかが分かりにくいですよね。ということで結果レポートには引き続きこのような図が載っておりました。

この表の見方は左端のところに書かれているADH1B(アルコール脱水素酵素)の活性度が3段階で書かれており下に行くほどアルコールの分解能力が高いことを示し、上端に書かれているALDH2(アセトアルデヒド脱水素酵素)の活性度が同じく3段階書かれており左に行くほどアセトアルデヒドの分解能力が高いことを示します。

そして、僕の結果がどうだったかというと、、、

ADH1B(アルコール脱水素酵素):3型 高活性型

ALDH2(アセトアルデヒド脱水素酵素):W型 活性型

ということで、2つの種類の酵素ともに3段階の中で一番お酒が強い遺伝子ということなので、9つの分類で一番お酒が強いグループと診断されました。まあ、僕は昔からお酒はかなり飲めたので予想された結果と言えるかもしれません。じつは今回、妻も一緒にアルコール感受性遺伝子検査をやったのですが、お酒は好きだけど酔うとすぐ寝てしまうので遺伝的には強くはないのかな?と思ったらなんと僕と同じ一番強いグループという診断結果となりました。笑

実際のお酒の強さは遺伝的要素だけでなく、身体の大きさや、MEOSの活性度によっても大きく変わるのかもしれないですね。そういう意味でこの結果は興味深いものであるといえるかもしれません。そして、鍛えれば強くなるということか…

このレポートの最後の方に「栄養のアドバイス」という項目があり『クルクミン』と『タウリン』が推奨されていました。クルクミンはお馴染みウコンの成分ですね。タウリンについては本当にたまたまですが、二日酔いの辛い症状を緩和するのに役立つのではないかと注目しているアミノ酸です。この『タウリン』についてはまたの機会に。

リンク:アルコール感受性遺伝子検査キット

https://www.herseries.co.jp/smartphone/detail.html?id=000000000004

余談ですが、薬を飲んでいるときにお酒は飲んではいけないという話をよく耳にしますが、それはこのMEOSという酵素が元々薬などの代謝を行なっているため、薬とお酒を同時に服用することで、薬が効きにくくなってしまったり、逆に薬が強く長く聞きすぎてしまうこともあるようです。薬を飲んでいるときはお酒は控えましょう。